2007年6月

ホーム > Unix,Linuxが初心者 > 周辺機器の使用 (マウント mount) について

周辺機器の使用 (マウント mount) について

ハードディス、フロッピー、CD、DVDドライブ、USBメモリ等周辺機器をコンピュータから利用できるように接続するにはその手続きを必要とします。Unix,Linuxではその手続きのことを「マウント」と呼んでいます。その一連の手続きを行う実際の命令は

mount です。

マウントしたい機器を、ファイルシステム先頭の / (ルート)以下の任意のディレクトリに接続して利用します。なお、このファイルシステムは仮想的となりますが単一のツリー構造となるように扱われます。例えば、CD−ROMドライブを

/mnt/cd にマウントした場合、CD-ROM内の test1.txt ファイルは /mnt/cd/test1.txt のフル名で利用できるようになります。Windowsの場合は

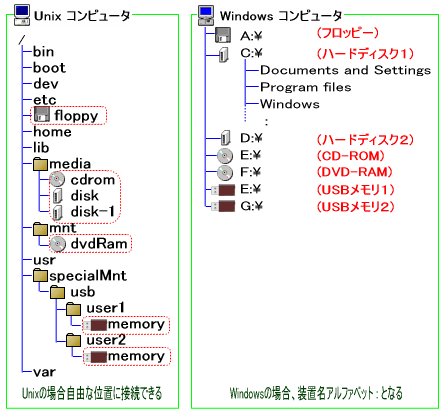

D:\test1.txt のように先頭にアルファベット1文字の装置名+: の取り決めとなっていますが(D:)、Unix,Linuxの場合はそのような取り決めはなく、基本的には自由な名前設定が出来ます。Windowsとの比較を下図に示します。

Unix,LinuxとWindowsの周辺機器接続比較

Unix,Linuxの場合基本的には自由な位置に接続できます。図中の位置は一例です。

左図の場合 usbメモリは.

/specialMnt/usb/user1/memory

/specialMnt/usb/user2/memory

となります。

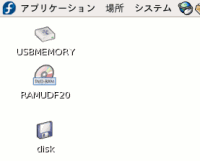

メディア挿入時の自動認識

FedoraCore6の場合、リムーバブルメディアが挿入したら自動でマウントする機能があります。本機能が有効の場合、メディアの挿入を自動で認識しメディアに問題なければ、自動でマウントしデスクトップにメディアを参照するアイコンが作成されます。以後はこのアイコンからメディアにアクセスできます。

FedoraCore6の場合、リムーバブルメディアが挿入したら自動でマウントする機能があります。本機能が有効の場合、メディアの挿入を自動で認識しメディアに問題なければ、自動でマウントしデスクトップにメディアを参照するアイコンが作成されます。以後はこのアイコンからメディアにアクセスできます。

なお、マウント先ディレクトリ名は下記となるように設定されていますのでマウント後このディレクトリでメディアにアクセスできます。

/media/<メディアボリューム名>

もし、メディアボリューム名が設定されていない場合、

/media/disk

もしすでに同じボリューム名が存在の場合、後ろに自動採番されて区別されます。

また、フロピーディスク等、メディア挿入時の自動認識がされない装置もあります。

なお、管理者権限の root でログインしている場合、メディア挿入時の自動マウントは機能しないようです。

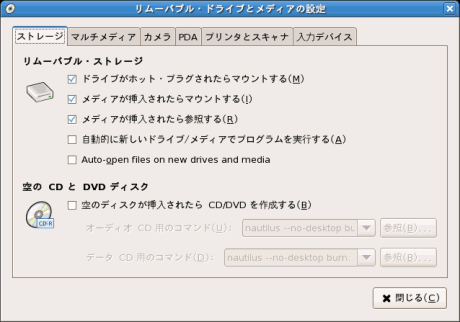

自動認識機能の有無設定

メディア挿入時の自動認識機能の有無設定は、メニュー:システム/設定/リムーバブル・デバイスとメディア で行います。

目的合わせて、

「ドライブがホットプラグされたらマウントする。」

「メディアが挿入されたらマウントする」

「メディアが挿入されたら参照する」

をチェック状態にしてください。

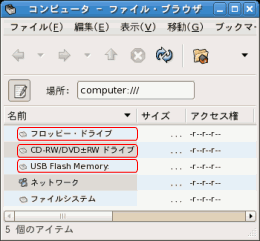

メディア挿入時の自動認識されない場合のマウント処理

挿入時の自動認識機能無効等の場合、そのメディアをマウントして使用可能とするには、コンピュータファイルブラウザを開きその中にリストされている装置名をクリックします。それにより、マウント処理を行いメディアに問題なければ、デスククトップにメディアを参照するアイコンが作成されます。若しくは

mount 命令を直接実行します。

挿入時の自動認識機能無効等の場合、そのメディアをマウントして使用可能とするには、コンピュータファイルブラウザを開きその中にリストされている装置名をクリックします。それにより、マウント処理を行いメディアに問題なければ、デスククトップにメディアを参照するアイコンが作成されます。若しくは

mount 命令を直接実行します。

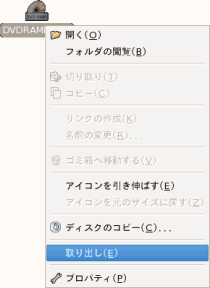

メディアの取り出し方法

機器に挿入したメディアはむやみに取り出してはいけません、そのような場合、保存したファイル等が消えてしまいます。取り出す時はその前にアンマウント処理を行います。下図のように、「取り出し」、や「アンマウント」を行います。又は、直接

umount 命令で行います。

電源投入時や直接mount 命令でのマウント処理

電源投入時のマウント処理実行は /etc/fstab に設定します。直接命令で行う場合は mount 命令を使います。そのあたりは、「Windowsファイルの読み書き設定(NTFSの設定)」や「Windowsファイルの読み書き設定(FAT,FAT32の設定)」を参照してください。このページの対象者 (「先輩の手順書」Unix Linux Fedora)

- マウント mount とは何?

- フロッピーディスク取り扱いでWindowsとの違いは何?

- CD-ROM取り扱いでWindowsとの違いは何?

- DVD-RAM取り扱いでWindowsとの違いは何?

- USBメモリ取り扱いでWindowsとの違いは何?

- 増設ハードディスク取り扱いでWindowsとの違いは何?

- 周辺機器自動認識が動作しない。

- メディア挿入時の自動認識について。

Copyright (C) 2007 ナスヌーイ All Rights Reserved.